CO₂を出さない

クリーンな電力を

地域へ安定的に供給

これまで、石炭と木質バイオマスの混焼発電を行ってきた響灘火力発電所は、大規模改修工事を経て、バイオマス専焼発電所として運転を開始します(2026年春予定)。

バイオマス専焼により、CO₂排出量を従来の約45万tから実質0t※1にすることができます。

また、バイオマス火力発電の単機出力としては国内最大クラスである11万2,000kW(約22万世帯相当分)※2の発電能力を有する響灘火力発電所は、電力の安定供給に貢献します。

- 石炭消費量に対するCO₂排出量は年間約45万t。バイオマス100%燃料消費量に対する排出量は実質0t。別途、発電所起動・停止時のA重油使用による燃料消費の排出量は年間約365t(2023年度実績)。

- 環境省「家庭部門のCO₂排出実態統計調査(令和4年度)」をもとに算出(算出基準の詳細はページ最下部記載)

新生・

響灘火力発電所の特長

脱炭素につながる

バイオマス専焼化により、

排出される温室効果ガスを約45万tから実質0t※1に。

生物由来の有機性資源を燃焼するバイオマス発電では、燃焼によるCO₂の排出量が、森林のCO₂吸収量によってあらかじめ相殺されるため、実質的に大気中のCO₂は増えません。専焼化によって削減される約45万tのCO₂は、約5.1万ヘクタールの森林が1年間で吸収するCO₂量に相当します。※

響灘火力発電所のバイオマス専焼化は、国が掲げる2050年カーボンニュートラル達成に先んじて、脱炭素社会の実現に大きく貢献します。

※林野庁の公開データより

地域電力の

安定供給に貢献

定格出力11万2,000kW(約22万世帯相当分)の発電能力を有し、気候変動に強い地域分散型エネルギーシステムにつながる。

季節や天候による影響が大きい太陽光や風力発電と比べてバイオマス発電は、より安定した電力供給が可能です。

響灘火力発電所の発電量は、九州エリア※の予備電力の約1%に相当します。特に予備率が低い状況においては、地域への安定した電力供給源としてきわめて重要です。

過去の大規模自然災害では、大規模発電所の停止により電力不足が発生した例もあります。響灘火力発電所は、地域分散型エネルギーシステムとして、地域の人々の快適で安全・安心な暮らしを支えます。

※一部離島を除く

周辺地域の

経済を活性化

地元に雇用を創出するほか、エネルギーの地産地消によって資金が循環することで、地域経済の活性化につながる。

発電所で働く作業員の雇用をはじめ、地域電力会社への売電、設備・建築関連事業者への発注、自治体の地方税収など、さまざまな経済効果が生まれます。

響灘火力発電所は、事業活動を通じて地域の経済振興に大きく貢献します。

厳しい環境基準に適合

高性能の環境設備によって、排ガス中に含まれる窒素酸化物、煤塵、硫黄酸化物を除去し、北九州市と締結した公害防止協定を遵守しています。また、排水についても高性能の排水処理設備によって汚濁負荷量の低減を図っています。

煤煙と排水が公害防止協定を遵守しているかどうか、24時間監視を行うとともに、それぞれ定期的に詳しい分析を実施しています。また、煤煙については測定したデータを随時公開しています。

煤煙量等測定記録表 バイオマス燃料の持続可能性に関する情報開示

バイオマス発電について

-

バイオマス燃料とは

-

生物由来の有機性資源であるバイオマス燃料は、使い道が広いエネルギー源です。

バイオマス燃料とは、石炭・石油・天然ガスなどの化石燃料ではない、生物由来の有機性資源のことです。バイオマス発電では、木材、海藻、生ごみ、汚泥、家畜の排せつ物、農業残さなどのバイオマスで作られた燃料からエネルギーを生み出します。

バイオマスは用途(発電、熱利用、輸送燃料など)に合わせて、固体燃料、気体燃料、液体燃料に変換されて利用されます。 -

バイオマス燃料の種類

-

バイオマス資源は、用途に合わせて固形・液体・気体などのバイオマス燃料に加工されて使われます。

バイオマス発電に使われる一般的な燃料には、木質燃料、バイオ燃料、バイオガスなどの種類があります。響灘火力発電所では主に、東南アジアから輸入したアカシアなど高品質の木質ペレット(固体燃料)を燃料として使用しています。

- 木質燃料(林地残材、製材廃材など)

※響灘火力発電所では、木質ペレットを使用。 - バイオ燃料(サトウキビ、トウモロコシなど)

- バイオガス(生ごみ、家畜の排せつ物など)

- 木質燃料(林地残材、製材廃材など)

-

カーボンニュートラルとは

-

バイオマス燃料を燃焼することでCO₂が発生しますが、大気中のCO₂の量は変化しません。

石炭や石油などの化石燃料とは異なり、バイオマス(木材など)を燃やした際に排出されるCO₂は、生物が育つ過程(光合成など)で吸収し固定されていたものなので、結果として大気中のCO₂の総量は変わりません。こうした考え方をカーボンニュートラルといいます。

植物などのバイオマスは再生可能であり、きちんと管理をすれば枯渇する心配がありません。毎年生産される量の範囲で消費するかぎり、CO₂の総量に影響を与えないと考えられます。

(概念図)

-

バイオマス発電のメリット

-

バイオマス発電は、他の再生可能エネルギーと比べて、より安定的に電力供給できるのが特長です。

バイオマス発電には、季節や時間帯に関わらず、安定した発電を行える、といったメリットがあります。

- 他の再生可能エネルギーを利用した発電方法と比べて、発電量をコントロールしやすく、より安定した電力供給につながる

- 木くずや生ごみなど、本来は廃棄されるものを資源として利用できる

※響灘火力発電所では、木質ペレットを使用。 - 地球温暖化につながるCO₂を増加させない(カーボンニュートラルの実現)

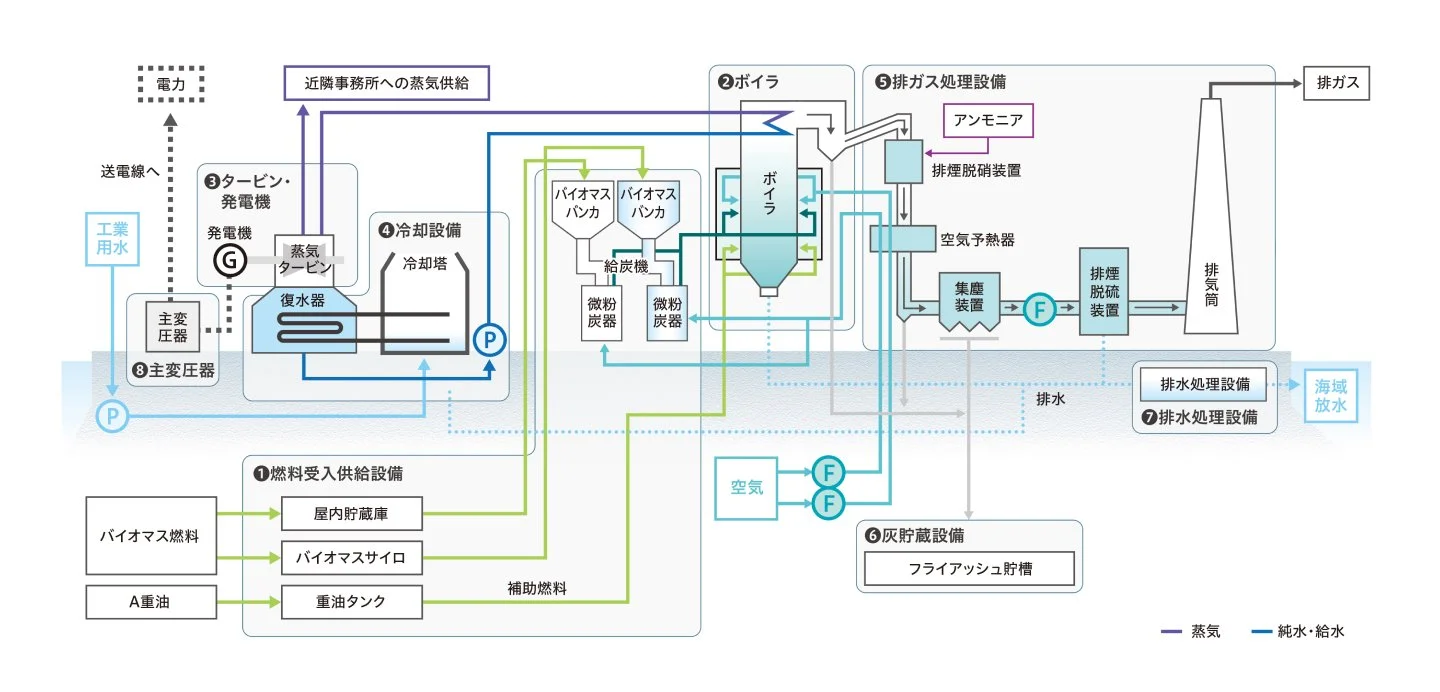

響灘火力発電所の設備と

発電のしくみ

響灘火力発電所は、バイオマス燃料を燃やすことで発生した水蒸気でタービンを回して発電を行う、直接燃焼方式のバイオマス発電所です。

燃焼効率を上げるために、燃料を事前に細かく粉砕処理する、微粉炭焚きボイラを採用しています。

-

燃料受入供給設備

-

- バイオマスサイロ

- バイオマス燃料(木質ペレット)を貯蔵しておく設備

- 重油タンク

- 補助燃料としてのA重油を貯蔵しておく設備

- バイオマスバンカ

- 微粉炭機に送る前のバイオマス燃料 (木質ペレット) を一時的に貯めておく設備

- 給炭機

- 燃料を微粉炭機へ供給する装置

- 微粉炭機(ミル)

- 木質ペレットを細かく砕く装置

-

ボイラ

-

- ボイラ

- 細かく粉状にされた木質燃料を燃焼させ、その熱を利用して水を高温・高圧の蒸気にする設備

-

タービン・発電機

-

- 蒸気タービン

- ボイラで作られた高温・高圧の蒸気の力を利用し、高速で回転する装置

- 発電機

- タービンの動力によって回転し電気を起こす装置

-

冷却設備

-

- 冷却塔・復水塔

- タービンで仕事をした後の水蒸気を冷却して水に戻す装置

-

排ガス処理設備

-

- 排煙脱硝装置

- 燃料を高温で燃焼させるときに発生する窒素酸化物を、窒素と水に変えて除去する装置

- 空気予熱器

- 燃焼ガスの熱を利用して、ボイラに送る燃焼用空気を予熱する装置(エネルギー節約装置)

- 電気集塵装置

- 静電気の力で帯電した煤塵を集塵板に集めて除去する装置

- 排煙脱硫装置

- 燃料を燃焼させる時に発生する排気ガスに含まれる硫黄酸化物を除去する装置

- 排気筒

- 排ガス処理設備でクリーンにした燃焼ガスを大気に排出する設備

-

灰貯蔵設備

-

- フライアッシュ貯槽

- ボイラの燃焼によって生じた細かい灰を電気集塵器で集め、その灰を貯める装置

-

排水処理設備

-

- 排水処理装置

- 発電プラントから出る水を浄化する装置

-

主変圧器

-

- 主変圧器

- 発電された電気を送電線へ送るため、電圧を昇圧させる設備

設備概要(2026年4月予定)

- 原動力の種類

- 汽力(微粉炭方式)

- 出力

- 112,000kW

- 操業時間

- 24時間 / 日

ボイラ設備

- 型式

- 再熱式循環ボイラ

- 発電用燃料

- バイオマス(木質ペレット)

- 点火用燃料

- A重油

- 蒸気発生量

- 355t/h

- 湿り排ガス量

- 369,000㎥ N/h

タービン設備

- 型式

- 再熱式復水タービン

- 回転速度

- 3,600rpm

- 冷却方式

- 水冷却方式

発電機設備

- 型式

- 三相交流同期発電機

- 容量

- 125,000kVA

排ガス処理設備

- 脱硫装置

- 苛性ソーダ法

- 脱硝装置

- 乾式アンモニア接触還元法

- 集塵装置

- 電気集塵器

従業員の声

私たちが響灘火力発電所を

動かしています!

専焼化グループスタッフ

「専焼化に向けたプロジェクトチームとして、専焼化計画の立案・推進と、各グループへの指示役を担っています。既設のバイオマス混焼発電所を専焼化した事例は国内では少なく、未知の領域への挑戦となりますが、それだけに大きなやりがいを感じます。発電設備の改修にあたり、どうすれば安全かつ効率よく発電ができるのかを検討し、設備メーカーや各部署の担当者と話し合いながら、一歩ずつ前進してまいります。」

発電運営グループスタッフ

「天候や時刻などで変化する電力需要に応じて出力制御により発電量を調整しているほか、運転計画に基づいて、商社や船社と交渉して燃料である木質ペレットの手配を行っています。可燃性の木質ペレットは、温度や湿度の管理が極めて難しい上、船便の確保や為替の変動など、留意しなければならない要素が多くて苦労しますが、大きなやりがいを感じています。熊本地震で発生した電力不足をきっかけに、人々の暮らしを支える電気の大切さを改めて実感しました。今後、ますます高まるクリーンな電気への需要に応えるためにも、精一杯努力してまいります。」

発電グループスタッフ

「普段は中央操作室に詰めて、発電設備の運転操作を行い、発電量をコントロールしています。全ての設備が正常に稼働しているか、24時間体制で監視を行い、不測の事態が起これば迅速に対応します。石炭との混焼からバイオマス専焼化へと転換した前例は少なく、未知の領域への挑戦となります。成功すれば、全国の発電所で同様の取り組みが加速することでしょう。日本の脱炭素の未来を左右するような、重要な事業に関わっていることに、身が引き締まる思いです。」

保全グループスタッフ

「万が一、事故や故障が発生してプラントの運転が停止してしまうと、地域電力に計り知れない影響がおよんでしまいます。地域のインフラを担う立場として、絶対にトラブルを起こしてはならないという、強い決意と責任感を持って働いています。バイオマス燃料は、石炭と比べて、取り扱いに一層の注意が必要であるため、現場作業の労力は増えます。ですが、再生可能エネルギーへの転換はその苦労に見合うだけの大きな社会的意義を持っています。日々の入念な点検・整備作業に加えて、最新式の設備を導入することで、事故リスクの低減に努めます。」

バイオマス専焼化に向けた計画

- 2024 2024年3月頃

- 発電所運転休止

- 2024年4月頃

- 改修工事開始

- 2025 2025年1月頃

- 試行運転(環境負荷および想定リスクの検証)

- 2025年7月頃

- 再度運転休止、改修工事開始

- 2026 2026年4月頃

- フルスペックによる本格稼働開始

※1石炭消費量に対するCO₂排出量は年間約45万t。

バイオマス100%燃料消費量に対する排出量は実質0t。

別途、発電所起動・停止時のA重油使用による燃料消費の排出量は年間約365t(2023年度実績)。

※2約22万世帯の算出基準について

1年間フル稼働(出力抑制や、故障等による運転停止期間は考慮しない)した場合として算出

A:響灘火力発電所が発電する電力量(年間)

定格出力112MW×24(h)×365(d)

=発電量981,120MWh/年

B:1世帯あたりの消費電力量(年間)

=3,950kWh

「令和4年度家庭部門のCO₂排出実態統計調査」より

響灘火力発電所の電力量を世帯数に換算

(A:981,120MWh - 所内電力量12MW×24h×365d=98,112MWh)÷ B:3.95MWh

=221,772(約22万世帯相当)